「コンテキスト思考 論理を超える問題解決」の技術の感想です。

私はタブレット(NEXUS7)を所持しております。今回の「コンテキスト思考 論理を超える問題解決の技術」はKindle版で購入しました。

なぜ、Kindle版を購入したのかというと、タブレットは外に出る時に持ち歩いているからです。室内・室外(様々な環境)で、本書を読むことで、今までと違う視点に気が付くことがあるからです。室内ですと、お風呂場が良いでしょう。お風呂に入っている時というのは、一番精神的にリラックスしている時なので、新しい発想などが生まれやすいです。

現代日本の風呂の良さを読み解くには、漫画作品「テルマエ・ロマエ」を読むといいでしょう。テルマエ・ロマエは、日本の風呂文化にカルチャーショックを覚えるという主人公のルシウス・モデストゥスの物語です。主人公が、日本文化に触れてカルチャーショックをうけるというもので、母国文化の常識との違いがあることを教えてくれます。

それまでの習慣・考え方が常識であったのに、他国の文化に触れることで知識・情報に違いが生じることで、今までの固定観念といったものが取り払われることでしょう。

「コンテキスト思考 論理を超える問題解決の技術」で題材にしているコンテキスト(文脈や背景となる分野によってさまざまな用例)を、気付かせてくれる作品ではないかと思います。

・コンテキストとは何か?

「コンテキスト思考 論理を超える問題解決の技術」では、コンテキスト、またその思考について解説されています。

コンテンツは、文字や数字などで人に見える情報です。一方のコンテキストは、文字や数字といったもので、物理的に認識できない・人から見えないものです。見えないものとは、背景や文脈等です。

人から見えないものであり、受け手(読者など)が感じようとする。それぞれ、解釈が異なってきます。

解釈が異なってきますが、コンテンツだけでなく、コンテキストを理解することで、より正しく理解できるようになると説いています。

コンテキストは、見えないのですから、製作者のコンテキストを感じ取るには、洞察力といったものが必要です。製作者のコンテキストを感じ取ることで、同じようにコンテキストを必要したい場合の参考になります。

・例

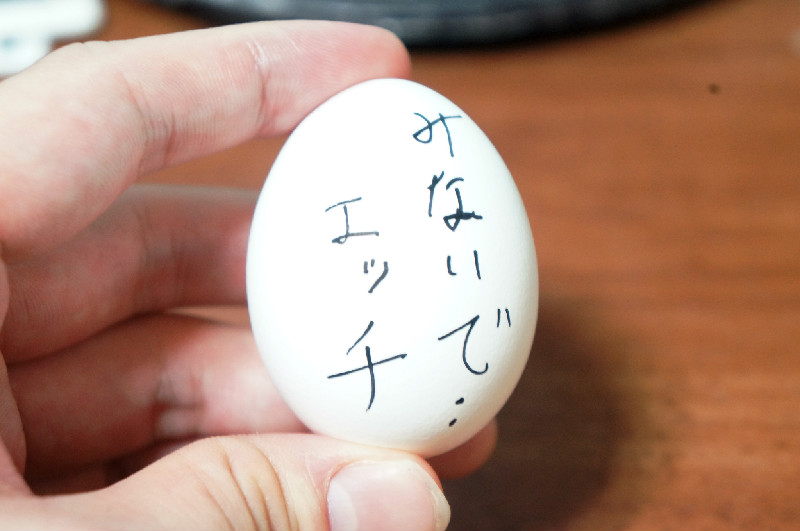

ここに普通の卵があります。人に見える部分では、何の変哲もないです。

変哲もない卵ですが、反対側にしてみると「みないで・・エッチ」と書かれた文字が現れます。普通の卵と表現しましたが、実際は、「みないで・・エッチ」と書かれた卵でした。本当はエッチな卵だったんですね(笑)。撮影の仕方にもよりますが。

見えないものを覗きたい、そんな気持ちは下心から生まれるのかもしれません。

文脈を理解していないのは、受け手の責任となりますが、正しく理解できるようにしていない製作者の責任であるとも言えるでしょう。

・製作者のコンテキストを感じ取るための洞察力はどうすればよいか。

そもそも洞察力とは何か?

物事を観察して、その本質や、奥底にあるものを見抜くこと。見通すこと。

では、製作者のコンテキストを感じ取るための洞察力はどう補うためには、実際に人の心理や感情といった部分に多く触れなければいけないです。

製作者も”人”ですから、人の心理や感情に触れることによって、コンテンツの先にあるものを読み取れるようになると思います。数多くの人の心理や感情に触れると言われても、そんなことは「無理!」と思わる方もいるかもしれません。

そんな時は、「人をテーマとした映画・ドラマ」といったものを見てみると良いでしょう。特にサスペンスやホラーといったものは感情が入りやすいものです。

なぜ、私が人をテーマとした映画・ドラマを薦めているかというと、一番身近に人の心理や感情を読み取れるものと考えているからです。昔から海外ドラマや映画が好きで、暇さえあれば、いろんな作品を見ています。同じ作品を何度も見たりもします。もはや、オタクの域です。

ただ映画やドラマを見て「面白かった」というのでは、普通のオタクと変わりません。単にコンテンツとして見てしまうと、洞察力を補うこともできないです。ここで大事なのは、”自分から積極的に入り込むこと”だと考えています。

自分の好きなものであれば、なおさら入り込みやすいです。これは、”恋する気持ち”と同じと言えるでしょう。

物事を観察するには、まず自分から入り込まなければ、奥にあるものを感じとることはまず不可能だと言えます。自分が、登場している人物たちの現在置かれている立場や時代背景などに入り込むことで、架空の設定ではありますが、多方面から洞察することができるようになるでしょう。これはいわばイメージトレーニングのようなものです。

ちなみに、「男性よりも、女性の方が洞察力が優れている」そうです。コンテンツを作るときは女性がいいのかもしれませんが、男性でも問題です。

浮気を見抜く力、「女の勘」っていうのは鋭いものです。それは男性よりも、女性の方が洞察力が優れているからです。

・洞察することで、人の受け取り方も見えてきやすい

人から見えない背景や文脈を感じようとすると、当然見えないものですから多方面から洞察しようとします。正体は何かを探り当てるようなもの。

多方面から見ていくと、洞察した人がどう感じているか。洞察したものが見た人に対して、どのような影響を及ぼしているかが、見えてきやすいです。

反応した感情・影響を見ることで、人がどのように受けとったのかも見えてきます。これを見るには、配信されたコンテンツに対してのソーシャルメディア(TwitterやFacebookなど)での反応を見ると良いでしょう。

受け取り方を見てみる・変えてみると、感情(結果)は様々あることがわかります。結果次第では、サイトのコンテンツに取り込むことによって、ユニークな反応や結果を生み出すこともできます。

これは、心理学でいうところの「ABC理論」に共通している点が多いです。ABC論というのは、米国の臨床心理学者アルバート・エリスが提唱したものです。

A:Activating event(出来事)

B:Belief(信念、固定観念)

C:Consequence(結果)

ABC理論の「A・B・C」とは、上記の頭文字を取ったもので、人の心理というのは、A)出来事があって、C)結果があるのではなく、間に”B)信念や固定観念”による解釈が入る考え方です。

人間には、生まれてきてから、現在までの過程で、他者から様々な影響を受けます。その影響の中で、自分の信念や固定観念が育ってきます。

人間といっても、数多くの人がいますので、信念や固定観念というものは、人それぞれ異なっています。今までの固定観念を違う視点から見てみると、多様に変化します。

それの代表的な例が「妻と義母」や「ルビンの壷」です。いわゆる、隠し絵やだまし絵と呼ばれているものです。見方によっては違って見えます。もちろん、コンテンツを制作する場合は、自分のぶれない軸というのは必要です。

・例

卵とフライパンが一緒に写っている写真があります。ここから洞察すると、「これから目玉焼きを作るのではないか」と推測できます。これは、人の固定観念が大きく影響していると言えます。

もしかすると、フライパンでゆで卵を作るのではないかという固定観念が働きます。「えっ!?フライパンでゆで卵?」と驚く方もいます。普通は、お鍋に入れて作る方が多いです。ですが、「ゆで時間3分!フライパンでゆでたまご」が出来てしまうんですよね。

先ほどの画像と似たシチュエーションですが、沸騰した鍋に卵と一緒にあります。この画像から、一般的には「この後ゆで卵を作る」ということが推測できます。もしかすると、”卵スープ”を作ろうかとしているのかもしれません。

これは、固定観念と言えるでしょう。

私が、「人をテーマとした映画・ドラマ」といったものを繰り返し観ているのは、ドリフターズのコントで、もしもシリーズというのがあり、「もしも… 〇〇な××があったら…」という想定で考えてみます。

もしも主人公・登場人物が、○○だったら(○○という考えをもっていたら)という設定を仮定しながら観ています。普段観いる人は違う視点では見ることによって、今までの固定観念が覆されるというのはあります。

もちろん、信念という部分でいうと、本書で語られている周りがどんな価値観を見出すのではなく、自分自身にとっての「価値」を見極める際に、信念といった「ぶれない自分軸」というのは必要です。

今回、コンテキスト思考 論理を超える問題解決の技術を読みましたが、この本を読むと、自分自身で読み解く大切(洞察力の必要性)や今後のコンテンツの先になるコンテキストの重要性を訴えかけています。

コメント